Rückblick

Leichen im Lesesaal

Sie lasen in der Zentral- und Hochschulbibliothek ZHB aus ihren Kriminalromanen: (von links) Stephan Pörtner, Gabriela Kasperski und Viktor Steinhauser .

Es war ein Abend der anderen Art: Für einmal stand nicht die sogenannte hohe Literatur im Zentrum, sondern das populäre Genre der lokal verankerten Kriminalromane. Auch das Setting war diesmal anders: Eine Autorin, Gabriela Kaspersksi, und zwei Autoren, Stephan Pörtner und Viktor Steinhauser, lasen je zwanzig Minuten aus ihren neusten Krimis. Die Kooperation zwischen der ZHB und der LGL lockte zu dieser «Verdacht vor 8» betitelten Veranstaltung gut 70 Krimifans in den Bibliothekslesesaal, der 75 Minuten zum Vorlesesaal wurde.

Den Anfang machte Lokalmatador Viktor Steinhauser. In seinem Krimi «Wirtesterben» wird nicht nur gestorben, sondern auch gekocht und gegessen, es wimmelt von kulinarischen Begriffen wie Molekularküche, Espuma, Air und anderen Termini aus der gehobenen Gastronomie, die Polizisten heissen Felder, Bieri oder Häfliger und auch für den Tatort ist viel Luzerner Lokalkolorit vorhanden. Der ehemalige «Mississippi-Dampfer», das alte Badehaus in der Reuss, spielt eine Rolle. Doch das Lokale wird gesprengt: Die Ermittlung von Kommissar Braunwalder führt bis nach Prag zur Tätersuche.

Auf die Frage von LGL-Vorstandsmitglied Leslie Schnyder, die den Abend mitorganisiert hat, wo sich Persönliches im Roman widerspiegle, antwortete Stephan Pörtner, der zweite Lesende: «Ich habe auch einen Camper und einen Hund.» Und damit habe es sich. Auch in seinen gelesenen Passagen aus «Letzte Ruhe im Wohnmobil» gibt es verschiedene Schauplätze: Von Nizza bis zum Käferberg und ins Tösstal geht die Ermittlungsreise von Ex-Polizist Henry Kummer. Es wird Boule gespielt und die korsische Mafia sorgt für Spannung in einer Geschichte, bei der es um Geld und Macht geht.

Im gehobenen Milieu spielt «Juwelenraub im Schneepalast» der Zürcherin Gabriela Kasperski. Sie begeisterte mit einer fast schon performativen Lesung, die ihre schauspielerischen Wurzeln verriet. Das «Palace» in Gstaad spielt eine Rolle, ebenso Nina Kandinsky, die reiche Witwe des berühmten Malers. Die Hobby-Ermittlerin Libby Andersch, die einem Krimiclub angehört und mit ihrem Neffen Noah mit dem Zug in den Berner Nobelort reist, will den Cold Case, den ungelösten Mord an der Malerwitwe, lösen. Ob es gelingt? Wenn wir das Buch nicht gelesen haben, wissen wir es nicht. Das gilt auch für die beiden andern. Denn bei allen drei Lesenden wurde selbstverständlich nicht gespoilert.

Eine nette Begegnung ergab sich am Rande des Tat- bzw. Leseortes: Gabriela Kasperski verriet, dass sie vor 34 Jahren am Luzerner Theater eine Drogenabhängige gespielt habe. In derselben Produktion war auch Walter Sigi Arnold dabei, der Luzerner Schauspieler und Sprecher. Es war ein zufälliges Wiedersehen in der ZHB nach sehr langer Zeit – und vielleicht der Anfang eines neuen Plots. Es wäre etwa der 27. Kasperski-Krimi.

28. Januar 2026 – Hans Beat Achermann (Text und Bild)

Das Wattenmeer als vieldeutige Metapher

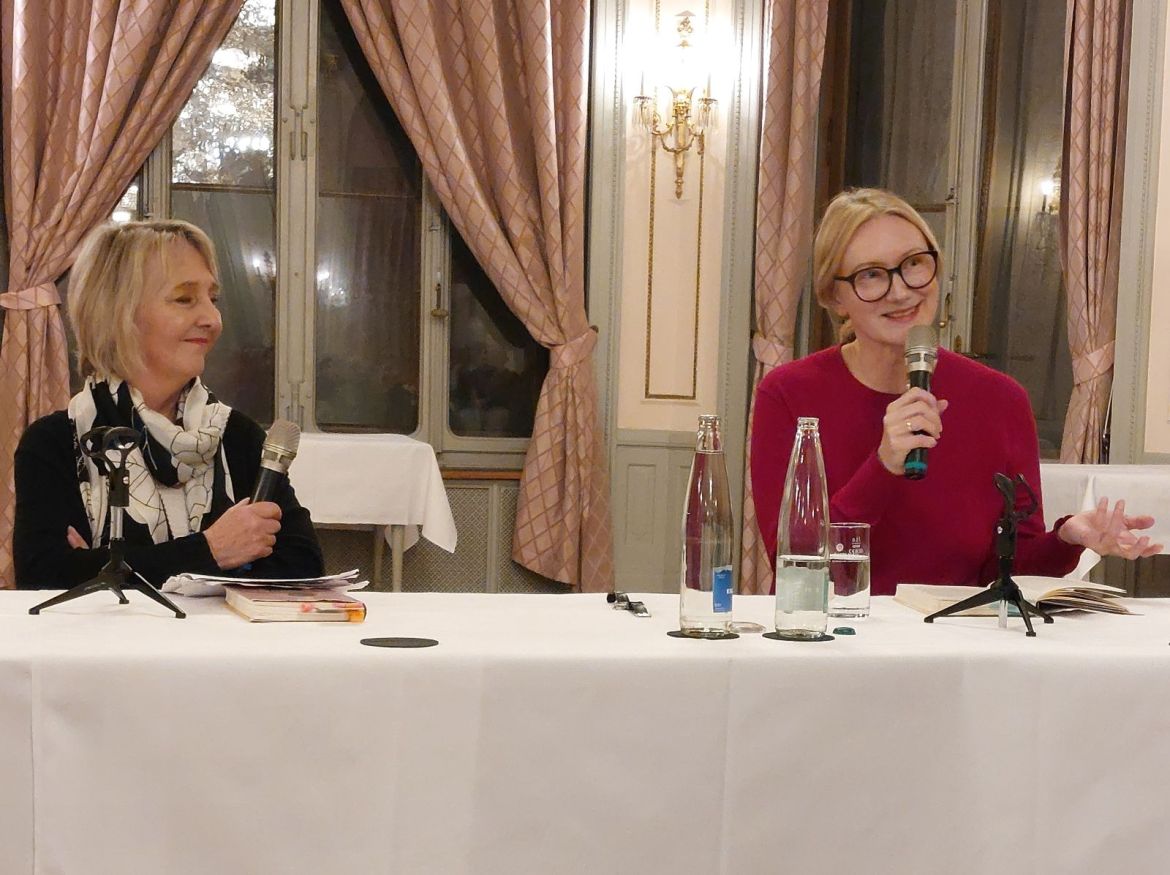

Kristine Bilkau, Autorin des Romans «Halbinsel» (rechts), im Gespräch mit der Literaturvermittlerin Luzia Stettler.

«Halbinsel» sei ein Buch, «das leise und laute Fragen stellt», wie LGL-Präsidentin Regula Jeger bei der Vorstellung der norddeutschen Autorin Kristine Bilkau bemerkte. Und es gibt viele weitere Begriffspaare, welche den Roman charakterisieren. Ebbe und Flut ist eines, Freiheit und Fürsorge ein anderes. Es gäbe noch weitere, zum Beispiel der Blick auf die Zukunft bzw. in das Vergangene. Im Mittelpunkt des mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneten Romans steht die Beziehung der knapp 50-jährigen Annett zu ihrer halb so alten Tochter Linn. Auch in dieser Beziehung sind es Gegensätze, die zwar nicht unversöhnlich, aber immer wieder konfliktgeladen sind. Wann kippt Fürsorge in Bevormundung? Wie viel Nähe bzw. Distanz ist sinnvoll? Wie gelingt es, Verständnis herzustellen für generationenbedingt verschiedene Werthaltungen und Weltanschauungen? In der Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter ergeben sich zunehmend und subtil herausgearbeitete Verschiebungen im eigenen Blick auf die Welt. Doch der Roman ist weit mehr als eine private Beziehungsgeschichte. Es geht auch um die prekäre Beziehung zu unserer Umwelt, zu den durch die Menschheit verursachten Katastrophen und Krisen. Dafür bietet sich die Landschaft des Wattenmeers als «Kulisse» hervorragend an. Es ist eine von Umbrüchen und Untergängen gezeichnete Gegend, in der «die Landschaft Geschichten schreibt», wie Kristine Bilkau sagte.

Im Gespräch mit der Literaturvermittlerin Luzia Stettler gab Kristine Bilkau vertieft Einblick in ihren Schreibprozess. Mehrmals betonte sie, dass sie «aus den Figuren heraus» schreibe, dass sie gerne chronologisch erzähle und ein überschaubares Setting bevorzuge. Eindrücklich die Schilderung, wie sie nach dem eigenen Ton sucht, nach dem Verfassen der ersten dreissig, vierzig Seiten vieles wieder verwirft und dann vier- oder fünfmal neu ansetzt, bis sie die richtige Stimmung erzeugt hat. Neben dem typischen Bilkau-Sound gelingt es ihr auch, in der scheinbar einfachen Erzählstruktur komplexe Themen zu verknüpfen und eine bedenkenswerte Aktualität herzustellen. Dabei interessieren sie mehr Fragen als Antworten, leise und laute, und diese sind keineswegs auf das Private beschränkt, sondern haben immer auch einen universellen Aspekt.

Der Auftakt ins neue Programm 2026 der LGL ist mit dieser sympathischen Autorin, die auch eine wunderbare Vorlesestimme hat, hervorragend gelungen und begeisterte die rund 60 Literaturinteressierten nachhaltig.

24. Januar 2026 – Hans Beat Achermann (Text und Bild)

Weiterführende Gedanken zu einer Rilke-Lesung

Mit Rainer Maria Rilke verbunden: das Ehepaar Angelika Overath und Manfred Koch. Er sprach über seine grosse Rilke-Biografie «Rilke – Dichter der Angst», sie stellte das gemeinsam herausgegebene Buch «Rilkes Tiere» vor.

An prominenter Kritik fehlte es nicht. Gottfried Benn unterstellte Rilke, «Reimplastillin» zu produzieren, Thomas Mann schrieb von «frömmelnder Geziertheit», und für Brecht war Rilkes Werk der Inbegriff einer bürgerlichen Weltflucht, einer entfremdeten Innerlichkeit, welche die soziale Realität verleugnet. Umgekehrt hielt Robert Musil Rilke für den «grössten Lyriker, den die Deutschen seit dem Mittelalter besessen haben», wie er in seiner Gedenkrede ausführte; Rilke habe «nichts getan, als dass er das deutsche Gedicht zum ersten Mal vollkommen gemacht hat.»

Rilke wurde 1875 geboren, er starb 1925. Dieses 100- bzw. 150-Jahresgedenken war der äussere Anlass für Manfred Kochs grossartige Biographie «Rilke – Dichter der Angst». Darin arbeitet Koch überaus kenntnisreich und einfühlsam prägende Stationen dieses Dichterlebens heraus: die schwere Kindheit (Koch spricht von «Muttervergiftung»), die kaum erträgliche Zeit als Zögling in den Militärinternaten St. Pölten und Mährisch-Weisskirchen (woraus die Erzählung «Die Turnstunde» resultierte, die in ihrer beklemmenden Wirkung vergleichbar ist mit Musils Roman «Die Verwirrungen des Zöglings Törless»), der tiefe Eindruck, den die Plastiken Rodins und die Bilder Cézannes auf ihn machten, seine Existenz als «Fluchttier», das zeitweise ruhelos ganz Europa bereiste, die problematische, angstbesetzte sexuelle Entwicklung und überhaupt das komplexe Verhältnis zu Frauen, das ihn immer wieder zu «intransitiven» Liebesbeziehungen führte; sie ebbten nach anfänglich heftiger Gemütsbewegung meist relativ schnell wieder ab, nachdem sie ihre Funktion erfüllt hatten, ihn literarisch zu inspirieren. (Eine Ausnahme dazu bildete Lou-Andreas Salomé, der schon Nietzsche einen Heiratsantrag gemacht hatte und die dann im Kreis von Sigmund Freud als eine der ersten Psychoanalytikerinnen tätig war; sie agierte immer wieder als verständnisvolle Lebensbegleiterin Rilkes – es gelingt Manfred Koch ein sehr eindrückliches Bild dieser starken Frau.)

Aber das Buch ist mehr als eine blosse Biographie. Es enthält auch kluge, eindringliche Werkinterpretationen, insbesondere der «Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge», des ersten modernen Grossstadtromans der europäischen Literatur (erschienen 1910) sowie der «Duineser Elegien», zweifellos eines Höhepunkts der Lyrik des 20. Jahrhunderts (erschienen 1923). Diese Interpretationen lösen teilweise auch das Rätsel der sehr gegensätzlichen Rezeption von Rilkes Werk auf: Es kommt darauf an, welche Schaffenszeit man bei der Kritik vor Augen hat, die «gefühlige» erste Schaffensphase oder die Jahre, in denen der «Malte» und die «Neuen Gedichte» (darunter «Der Panther» und «Das Karussell») entstanden, bis zu Rilkes Tod. Erst in diesen Jahren wurde seine Angst, statt zu lähmen, zur der von Koch im Titel angesprochenen Produktivkraft grosser Kunst.

Bei der letzten LGL-Lesung in diesem Jahr (welche seine Frau Angelika Overath, ebenfalls eine bedeutende Rilke-Kennerin, mit Erläuterungen zu Rilkes Tiergedichten bereicherte), konzentrierte sich Manfred Koch vor allem auf die Schweizer Jahre 1919 bis 1925. Hatte Rilke zunächst grosse Vorbehalte gegenüber der Schweizer Landschaft – die schroffen Berge im Bergell empfand er zum Beispiel anthropomorphisierend als «kränkend», ihr Aufragen als «dumm» und »Gross-Tun» –, so fand er schliesslich im geologisch sanfter angelegten Wallis seine Traumlandschaft. Hier erlebte er im Februar 1922 auch den unglaublichen Schaffensrausch, der es ihm erlaubte, binnen kürzester Zeit unter anderem die «Sonette an Orpheus» und die «Duineser Elegien» fertigzustellen.

Rilke war überzeugt von der transformativen Kraft der Kunst. Was damit gemeint ist, wird vielleicht am deutlichsten in den Schlussversen des von Rodin inspirierten Gedichts «Archäischer Torso Apollos». Es ist nicht mehr das Subjekt, welches das Kunstwerk als Objekt wahrnimmt, sondern das Kunstwerk verselbständigt sich als Subjekt und erteilt dem Betrachter als Objekt eine existenzielle Anweisung:

Denn da ist keine Stelle,

die dich nicht sieht.

Du musst dein Leben ändern.

Von Hans-Rudolf Schärer (Text) und Marco von Ah (Bild)

Weiter zurückliegende Beiträge finden Sie in der Rubrik Archiv mit den verlinkten Rückblicken.